« Cahiers de théâtre », N° 12, mars-avril 1994.

Entretien Jean-Christophe Bailly, par Yan Ciret

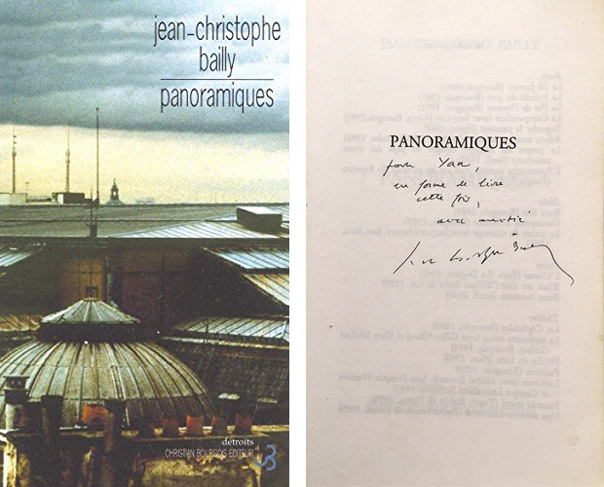

Suivi de Panoramiques, Jean-Christophe Bailly, éditions Bourgois (2000), art press n°285.

Notes nouvelles – Alors que sortent par Jean-Christophe Bailly « L’imagement » Coll Fiction &Cie/Seuil, « Naissance de la phrase » éd. Nous, 2020, ainsi que récemment « Campagnes françaises » éd. Steidl, avec le regretté photographe Thibaut Cuisset, l’œuvre de l’écrivain s’impose comme l’une des plus importantes, les plus déployées du « panorama » de la littérature contemporaine. L’auteur de « Le dépaysement. Voyages en France », éd. Seuil, Prix Décembre 2011, est devenu tour à tour vigies et phares dans la nuit obscure. Puissance destituante de tout pouvoir, de toute force de dépossession. Lumière et voyant.

Entretien Jean-Christophe Bailly, par Yan Ciret

Avec Jean-Christophe Bailly, nous aurions pu parler de la voix, du vibrato rauque de Laura Morante dans sa pièce Pandora, elle serrée dans son petit lamé noir antracite, grésillant de lumière, de déesse disparue ; échanger sur cette lumière bizarre de Campanie fellinienne qui m’avait tant fasciné, elle diffusée céleste et nocturne, comme une voie lactée de fin du monde, par cette guirlande d’ampoules sales en chapelets crasses de néons, au-dessus d’un terre-plein de sable brun ; on aurait pu se souvenir du crissement sec et nerveux, dans la nuit des collines italiennes, des talons de l’actrice sur ce même sable brun ; repenser au moment où le bandonéon ivre chavire tout (mais était-ce un bandonéon ? La musique venait-elle après ou avant l’arrivée des touristes ?). Voilà, on aurait parié à pile ou face avec notre mémoire. Nous disant que ce qui reste, c’est bien ce que l’on a cru voir (1). On aurait pu se rappeler des images de femmes, de la mélancolie des voyageurs. Mais la guerre, le théâtre et sa parole publique, ne laissèrent aucune place aux épanchements sensibles, fussent-ils plus phosphorescents qu’intimes.

Depuis, Jean-Christophe Bailly est reparti, bientôt pour Parme, où ses textes seront prochainement montés, là où il y a « le plus beau théâtre du monde », impraticable bien sûr. J’aurais voulu lui dire que ses livres se parcourent comme des villes, que certains sont des avenues ouvertes à la manière d’artères aux lignes elliptiques, rectilignes, d’autres chaloupent et tanguent dans un brouillard d’imaginaire, comme dans son Description d’Olonne (éd. Bourgois). Comme dans les récits de W.S. Sebald, que Jean-Christophe Bailly admire tant. Ces inventions de châteaux de cartes, de Tarot surréaliste, embrumés par le mystère de la dérive, du hasard objectif. Héritage de Novalis, du romantisme allemand. Villes-livres, donc, à angle droit de l’essai, de la politique et du poème épique. D’autres connaissent leurs passages secrets. Leurs embarcadères sans destination ; on y accoste anonymement, presque peut-on y disparaître, absorbé dans le dédale de leurs architectures, s’y effacer dans leurs bifurcations. De l’autre côté, il y a le théâtre bien sûr, et ces Céphéides que sont les pièces (2). Cet entretien n’est que la trace « tracée » de ces lumières clignotantes qui apparaissent le temps d’une représentation, de celles qui se dispersent, dans le temps déjà révolu de s’évanouir à notre vue.

Yan Ciret

Description d’Olonne – Jean-Christophe Bailly

Description d’Olonne – Jean-Christophe Bailly

De la guerre

Yan Ciret : Vous tournez autour de la mort de Dieu, depuis longtemps. Je pense surtout à Pandora votre dernière pièce, montée par Lavaudant, pourquoi ne l’avoir abordée frontalement qu’aujourd’hui ?

Jean-Christophe Bailly : Disons que c’est un rapport à la Grèce essentiellement, qui devient de plus en plus précis, et qui a coïncidé avec ma décision de faire du théâtre. J’ai été confronté au théâtre comme à un bloc, sans porte d’entrée, comme à une situation d’origine. C’est cela qui a amené cette préoccupation sur le divin, le sacré. Ce livre Adieu, essai sur la mort des dieux est comme le « prolongement philosophique » de Pandora, pour moi, c’est presque la même chose (3).

Y.C. : La pression politique de la situation actuelle n’a pas joué, comme cela avait été le cas pour La Comparution, votre livre d’intervention écrit avec Jean-Luc Nancy, au moment de la guerre du Golfe et de la débâcle de l’empire communiste ?

J.C.B. : La Comparution était une réponse au discours dominant sur la chute du communisme (5). Il fallait dire des choses et vite. Cela dit, je crois à des généalogies très longues, je ne pense pas que l’on puisse expliquer ce qui se passe ici ou ailleurs par l’irruption du nouveau. Ce qui me choque, c’est que les références de l’actualité sont localisées dans un temps dans un temps antérieur très court. Je crois que ce que l’on vit , le résurgence des nationalismes et leurs inscriptions religieuses, ne peuvent être compris que dans un redéploiement de toute l’histoire de l’Occident. Adieu est un livre qui essaie de replacer l’actuel dans cet énorme redéploiement du rapport de l’Occident au religieux et au pouvoir. Article sponsorisé Trouvez quelque chose pour tout le monde dans notre collection de chaussettes colorées, lumineuses et élégantes. Achetez individuellement ou en lots pour ajouter de la couleur à votre tiroir!

Y.C. : Vous n’avez pas eu la volonté face à ce qui se passe en ex-Yougoslavie, d’intervenir comme vous l’aviez fait avec La Comparution ou même Le Paradis du sens ?

J.C.B. : Sur la Yougoslavie, je n’ai rien dit publiquement, ce qui n’est pas une position nécessairement plus facile que de dire quelque chose. Et là, il y a une pression de l’actualité, relayée par celle du milieu intellectuel pour intervenir. Je m’en suis tenu à l’écart pour plusieurs raisons. D’abord une espèce de découragement devant cette affaire… (silence), ensuite une distance, presque instinctive, face au pathos de tous les discours que j’ai pu entendre, y compris ceux d’amis. Je crois que certains événements ont une capacité d’empoisonner l’intervention ou le discours sur eux. Je n’ai pas la sensation de pouvoir produire autre chose que des généralités, du bon sens et de l’écoeurement, d’autre part, je n’ai jamais été d’accord avec le mot d’ordre : « Sarajevo, capitale culturelle de l’Europe ». Je ne crois pas que l’on doive polariser la culture sur un lieu qui incarne la tragédie et le bégaiement de l’histoire. (silence). Il y a là une impudeur involontaire par rapport à la tragédie elle-même, comme si on allait lui prendre de l’énergie – parce que ce sont des productions terribles d’énergie, les tragédies. C’est comme si on allait se greffer sur ces drames, de manière purement symbolique, saigner les gens là où ils saignent déjà. Il me semble que le plus juste est de combattre par le travail, de le faire ici-même, parce que les mêmes idéaux épouvantables sont agissants ici. Mais c’est terrible d’en être réduit à être « pour » une telle chose, même si l’on est du côté du droit.

Y.C. : Pour faire « Un pas hors du rang des meurtriers/De briser la glace de la mer gelée en nous », comme le dit Kafka, le silence est la seule position tenable ?

J.C.B. : Devant cela, il n’y a pas de position unique qui soit tenable, toutes les positions sont à peu près intenables. Ce que je n’aurais pas aimé, c’est gesticuler, jeter de l’huile sur le feu, faire quelque chose qui puisse me faire honte. Nous vivons en Occident dans des pays qui ont encouragé la fragmentation désastreuse de la Yougoslavie, dans des pays qui par rapport à tout ce qui s’est passé en Russie et en Europe de l’Est se sont comportés comme des rentiers frileux, mesquins, hypocrites, dans des pays où le taux de vérité des paroles politiques est incroyablement faible. C’est aussi contre cela qu’il faut combattre.

Y.C. : Qu’est-ce que vous aviez pensé de cet article de Baudrillard dans Libération : « Pas de pitié pour Sarajevo », où il disait entre autre, que les forces serbes n’étaient que le bras armé, la pointe avancée d’une purification de toute l’Europe, vers une Europe blanche ?

J.C.B. : Je pense qu’il y avait malgré tout quelque chose de juste dans cet article qui par contre ne l’était pas quand il s’en prenait à des positions courageuses de certains, non pas courageuses parce que les gens s’étaient exposés, mais (silence)… parce que la marge d’erreur et d’impuissance est infinie dans cette histoire-là. C’est peut-être en cela que ce conflit fait nouveauté. Parfois (silence)… je refuse la contamination de la vie par cette guerre, même si le mal est déjà fait. Là-bas. Et ici aussi.

Y.C. : Dans Le Paradis du sens (4) vous preniez parti pour un certain tiers-mondisme qui aujourd’hui se retrouve du côté de l’humanitaire, du côté de ceux qui partent pour Sarajavo ?

J.C.B. : C’est un livre qui répondait à une offensive de réaction, celle-ci dirigée contre les utopies des années soixante et soixante-dix, le livre essayait de réagir contre cette réaction en politique, et dans les arts. À propos du tiers-monde, il y avait cette idée que l’on ne devait pas regretter les engagements avec les vietnamiens, les luttes de libérations nationales, contre le colonialisme. On doit garder de ce mouvement la remise en cause de notre civilisation, de la barbarie qui a toujours couvé sous elle. Le Paradis du sens, cela voulait dire que le sens existe partout, qu’il n’y a donc pas de légalité occidentale du sens. Je crois que cela est fondamental, parce que c’est ce qui s’oppose le plus violemment à la pulsion du national, ou à cette version supra-nationale qu national qu’est l’européocentrisme.

Y.C. : Vous n’attaquiez pas Le Sanglot de l’homme blanc de Pascal Bruckner, ou d’autres néo-conservateurs à la française, qui avait été l’une des charges les plus fortes, contre le tiers-mondisme, et par-là son désir de « rédemption », d’autoflagellation, comme une dette infinie, qui ne sera jamais comblée, le repentir étant sans cesse ajourné, désignant l’autre comme éternelle victime, dès lors l’enfermant dans une dialectique victimaire, inversée du maître et de l’esclave ?

J.C.B. : C’était déjà la faiblesse du livre que d’avoir polémiqué avec Finkielkraut et d’autres. Dans la lutte contre les faiseurs d’opinion, il faut envoyer des éclaireurs. Le gros des troupes doit travailler à ce qu’on juge fondamental, à ce qui ne baigne pas entièrement dans l’époque.

Y.C. : Il est pourtant vital que quelqu’un dise, à un moment : « Ce n’est pas vrai, ce n’est pas comme ça ». C’est la question de l’Aléthia, du dévoilement de la vérité, pour reprendre ce geste primordial qui traverse toute la philosophie depuis Parménide ?

J.C.B. : Oui, et c’est pour cela que le théâtre est important. Par sa profération publique de la parole, le théâtre produit sa propre circonstance, alors que le livre est dilué, et que sa réception se dissout dans la texture sociale ; la réception d’un livre est souvent presque invisible. Au contraire du geste théâtral qui, du fait qu’il est exposé, immédiat, est tout de suite politique.

Le théâtre et la parole du désastre

Y.C. : Vous avez abordé l’écriture pour le théâtre assez tard, sous la pression, la demande de Georges Lavaudant, et je me souviens qu’en 1983 vous disiez que pour vous l’idée, la forme du poème était déchirée (6) ? Est-ce qu’on ne pourrait pas dire, qu’en ce qui vous concerne, le théâtre est justement cette forme déchirée du poème ?

J.C.B. : Je ne pourrais pas expliquer mon mouvement vers le théâtre par une volonté de rendre ma parole plus publique, j’ai simplement constaté à quel point cette exposition était présente et violente. Maintenant que j’en suis conscient, je crois qu’effectivement le fait de montrer le mouvement intérieur de l’écriture autrement que par l’essai s’apparente à cette forme déchirée du poème.

Y.C. : Dans votre théâtre, il y a quelque chose que je ne retrouve nulle part ailleurs, on a l’impression que les scènes ont déjà eu lieu, que c’est dans l’après-coup que tout se joue. Autant dans Les Céphéides, que dans Pandora, on est jamais dans un pur présent ?

J.C.B. : Je crois que c’est le présent qui est structuré comme ça. C’est comme si on était après un événement considérable, et je pense que l’on est comme ça, du fait que l’on vient dans l’existence des choses, que l’on arrive dans l’existence en cours de route, et tout ce que l’on voit autour est comme l’écho, la réminiscence, la répétition de ce qui a déjà eu lieu et qui programme de manière aléatoire tout devenir.

Y.C. : Le reflet, l’écho, la doublure (comme pour Raymond Roussel), ou la projection du passé dans le présent et son renversement dans l’éternel retour ( « L’invention de Morel », Bioy Casares), vous intéressent plus que la chose elle-même ?

J.C.B. : À partir du moment où il y a source et écho, il y a un écart entre les deux, et je crois que l’on habite dans cet entre. Le théâtre est une manière très précise de rendre, de tendre vers cet espace, les voix du théâtre retentissent vraiment là, selon moi, entre quelque chose qui serait de l’ordre de l’actualité. Mais on est jamais dans l’un ou dans l’autre, la parole aussi est dans cet écartèlement.

Y.C. : Dans Description d’Olonne votre essai de reconstitution d’une ville imaginaire (7), on retrouve quelque chose de cela, d’une cartographie qui a la précision d’un rêve, mais qui se constitue dans un écart, plus proche d’un temps retrouvé proustien, que d’un espace tout en surface à la Gracq auquel on a comparé le livre?

J.C.B. : (silence) C’est l’idée du temps, que l’on ne peut pas serrer autour de l’instant, puisque celui-ci est fugace, disparaissant. Ce qui a existé a une résonnance de durée propre, qui communique avec le présent en y inscrivant une sorte de stabilité, ce qui a été ne peut plus change. Dans Description d’Olonne j’ai voulu plaquer l’idée de ce qui a été sur ce qui n’a jamais existé. Et de trouver une impossibilité pure, une existence absolue hors de toute prise, de toute prise « intérieure » : un dehors intégral.

Y.C. : On pourrait dire que vous avez fait du théâtre un art du temps, ce qu’il n’est pas, puisqu’il est « d’un temps » : le présent. Et cet art vient pour s’insrire dans la mémoire où il prendra sa forme ?

J.C.B. : Ce qui me frappe dans la mémoire individuelle, c’est que peuvent coexister sur le plan du présent des émissions, des énergies et des distances très éloignées les unes des autres, un peu comme le ciel d’où nous arrive des lumières émises à des temps très différents. Ce qu’on voit n’existe que pour nous, chaque individu a un ciel physique qui est sa mémoire. Sur cette carte, qui ressemble à celle qu’observe les astronomes, chaque singularité est une unité stellaire dont le langage reste le meilleur repère.

Y.C. : L’unité de mesure du monde pour vous, c’est le langage ?

J.C.B. : Oui, parce que c’est dans la façon dont le langage nomme les choses qu’apparaît l’immédiateté du monde, sans aucun sacrifice ni rituel, sans mythe. Quand on travaille le langage dans une langue donnée, on cherche à atteindre une nudité du langage qui serait la présentation de la nudité du monde.

Y.C. : Dans un texte sur le Woyzeck, du Théâtre du Radeau de François Tanguy, vous parliez du : « Langage, la force qui contient le fantôme de la loi vraie qui manque à tous. » ?

J.C.B. : Cette loi vraie, elle peut et doit rester manquante, errante, pour que son fantôme puisse nous guider. Le langage ne doit pas se bloquer dans la loi. Il doit rester véridique, c’est-à-dire hanté par la loi, mais pourtant chaque énoncé vrai reste hors la loi.

Palmier traversé par une planche, Figure de l’album Nestlé-Kohler Les merveilles du monde.

Palmier traversé par une planche, Figure de l’album Nestlé-Kohler Les merveilles du monde.

in Tuiles détachées / Mercure de France

Scènes et Dieux

Y.C. : Pour en revenir à votre dernier livre Adieu, essai sur la mort des dieux ; en ce moment on constate deux phénomènes contradictoires, un retour du religieux, de l’intégrisme, et en Occident planétarisé une conversion du sentiment religieux, dans ce qu’on peut appeler l’intégrisme de la marchandise absolu ?

J.C.B. : En Occident notre époque est devenue globalement sans religion. Celle-ci ressemble de plus en plus à des simulacres. La vraie religion active c’est celle que l’homme a substitué à Dieu et aux dieux, c’est le culte de lui-même. Et la forme la plus élaborée de ce culte a été le totalitarisme, le culte du travailleur, le culte du héros. Nous sommes dans un lendemain du religieux théologique, mais aussi « anthropologique ». C’est cela qu’il faut penser : que l’athéisme a été manqué. L’homme n’a pas à substituer sa propre présence à la résidence divine. L’idée qu’il n’y ait qu’une habitation de la terre sans dieux, mais avec leur souvenir, l’idée d’une véritable incroyance, ne s’est pas encore accomplie. En fait les gens s’agrègent de plus en plus à des pôles d’identification.

Y.C. : Vous ne pensez pas que de part et d’autre, c’est l’intégrisme technologique, celui du nouvel ordre mondial, celui du marché globalisé, de la communication et de la transparence, contre l’intégrisme proprement religieux qui se met en place ?

J.C.B. : Disons que le lieu d’un déploiement politique possible n’est ni dans l’un ni dans l’autre, de ce point de vue les perspectives de l’époque sont assez terrifiantes.

Y.C. : Dans un texte à propos de Stanislas Rodanski, vous parliez de « communauté seconde », ne serait-ce pas par ce type de lien que l’on peut s’opposer justement au fantasme communautaire ?

J.C.B. : Il ne doit pas y avoir de « véritable communauté ». Ce dont je parlais relevait plutôt d’une forme de réunion autour d’une œuvre, d’un tracé, en l’occurrence celui de Rodanski, qui s’effectue comme le passage d’une comète, puis, après l’événement de ce passage, se forme une communauté, mais dont les membres ne se connaissent pas forcément entre-eux. Ces communautés secondes, on en participe quand on lit un livre, ou bien encore c’est le public d’une pièce chaque soir, qui se disperse après la représentation. Ce qui est l’inverse de tout communautarisme, de toute communion. Le sens est véridique : sa vérité ne s’ingurgite pas. Elle réside aussitôt dans la dissimination – dans l’interprétation.

Y.C. : Comment parvient-on à ce temps dispersé du théâtre, de ce tracé, c’est-à-dire avec son anagramme « écart », face à l’injonction d’accélération, des images, de tout ce qui passe trop vite pour être vu ?

J.C.B. : Je ne crois pas qu’il y ait une plus grande rapidité des événements aujourd’hui, ce qui est vrai c’est que les moyens de communication donnent l’illusion d’une accélération du temps, parce qu’ils entassent des faits, des signes, qui sont beaucoup trop nombreux pour pouvoir être intégrés par une seule personne. Le temps du théâtre qui ne relève ni du temps personnel, ni du bombardement horizontal de la communication, serait comme l’idée de faire ensemble l’expérience d’un temps filtré par le sens.

Y.C. : Dans Pandora le personnage du metteur en scène dit : « Tout ce qui se passe sur une scène est du théâtre. » Est-ce que cette phrase vous la faite vôtre ?

J.C.B. : C’était polémique, c’était une défense et aussi une attaque : contre toute une conception bourgeoise, psychologique du théâtre, disons à la Ibsen, qui n’est pas morte, qui au contraire revient sans cesse. A partir du moment où il y a scène, décision d’un espace entre des corps qui parlent, il y a théâtre. De plus il faut que le mouvement de ces corps dans l’espace soit structuré par le récit du sens. Cela peut être Pina Bausch, entre danse et théâtre, ou Novarina qui n’accorde rien à la psychologie, à la glue des « caractères » et que j’admire pour ça, ce sont là pleinement des formes théâtrales. Ce qui se cherche actuellement de manière dispersée, chez certains auteurs ou metteurs en scène, on le trouve aussi dans le transfert de textes non théâtraux sur la scène. Dans la production d’un théâtre qui renoue avec la parole. Les gens ont été déshabitués d’écouter. Être celui qui écoute, c’est aussi bien que celui qui parle. On ne « prend » pas la parole. On la rend. Et si la parole est attentive, elle est complexe : comme sont complexes Eschyle, Racine, Shakespeare – pas plus. La scène est le tenseur de l’attention. Ce qui tend les cordes.

Y.C. : Une scène peut exister partout ?

J.C.B. : Le théâtre est un infini de possibilités, qui advient à partir du moment où l’on convoque un public, devant une parole, qui se fracture, se casse en morceaux, dans un espace, quel que soit celui-ci. Que la forme de la convocation soit surtout frontale, c’est notre histoire qui le veut. Mais nous devons être libres par rapport à cela. Parfois il le faut, parfois il faut en sortir. Seule la lecture décide : un spectacle comme La Main verte de Gilberte Tsaï (8), par exemple, n’aurait jamais pu être conçu selon un dispositif classique…

Y.C. : Comment gardez-vous la cérémonie, une fois la croyance disparue ?

J.C.B. : (silence) Je fais du théâtre.

Entretien relu par Jean-Christophe Bailly.

(1. « Pandora », éd. Christian Bourgois, 1992. Mise en scène Georges Lavaudant, MC93, 1992. D’autres pièces de Jean-Christophe Bailly sont montées par Georges Lavaudant, « Les Céphéïdes », « Cour d’Honneur du Festival d’Avignon », 1983. « Le Régent » au TNP de Villerbanne, 1987. « El Pelele », Odéon Théâtre de l’Europe, 2003.

(2. « Les Céphéïdes », éd. Christian Bourgois, 2003.

(3. « Adieu. Essai sur la mort des dieux », éd. De L’Aube, 1993. Réédition Cécile Défaut, 2014.

(4. « Le Paradis du sens », éd. Christian Bougois, 1989.

(5. « La Comparution », avec Jean-Luc Nancy, éd. Christian Bourgois, 1991.

(6. Jean-Christophe Bailly rompra ce vœux de silence poétique, avec « Basse Continue », éd. Seuil, 2000 et « Col Treno », avec le photographe Bernard Plossu, éd. Argol, 2014.

(7. « Description d’Olonne », éd. Christian Bourgois, 1992.

(8. « La main verte » de Gilberta Tsaï, avec le paysagiste Gilles Clément, mise en scène, 1994.

Jean-Christophe Bailly, à Rome, près de la piazza Popolo – Photo Bernard Plossu @Métis/Editing

Jean-Christophe Bailly, à Rome, près de la piazza Popolo – Photo Bernard Plossu @Métis/Editing

in Tuiles détachées / Mercure de France

Panoramiques,

Jean-Christophe Bailly, éditions Bourgois (2000),

In art press n°285.

Que serait une méditation sur le temps qui aurait trouvé dans l’espace sa géographie, dans le livre son objet ? Qu’est-ce que serait que ce lecteur appelé à la même «contemplaction» que le scripteur ? Cette double mise en route, cette «tâche du lecteur» est la première porte d’entrée de ces Panoramiques (le pluriel est important) que nous donne Jean-Christophe Bailly. Recueil d’articles ou de conférences livrés épars à travers divers lieux, l’ouvrage s’ouvre et se ferme comme une trame serrée autour de noms phares (Baudelaire, Büchner, Platonov). Le premier et le plus important, Walter Benjamin, tisse sa toile dans le cours des textes, étendant son ombre portée, sous-jacente ou explicite comme dans la relecture du Journal de Moscou pour Images du matin ou cette splendide interrogation de la ville par le langage et le mythe édenique qu’est La ville adamique. Mais l’étude benjaminienne se développe par rapport à une autre ligne : celle d’une défense de la modernité dans l’Histoire.

Là encore, il s’agit d’une méditation temporelle. La Révolution en est l’un des points de fuite, par elle le passé s’actualise dans un présent absolument moderne. La réflexion sur Octobre, le film d’Eisenstein, montre à quel point faire revenir l’événement révolutionnaire implique une prise du politique par le poétique en l’excédant de toute part. Le dernier texte de Panoramiques, «Du récit au geste», déroule toute une généalogie de la modernité. Le livre polémiquant subtilement avec le Partage du sensible de Jacques Rancière, on peut seulement regretter que de la même manière l’art le plus contemporain en soit absent.

La pensée à longue portée historique de Jean-Christophe Bailly serait très utile déplacée vers la création actuelle.

Yan Ciret