Yan Ciret, article paru dans la revue Art press n° 280, Juin 2002

Dans Moyens sans fins, notes sur le politique et l’Ouvert, De l’homme et de l’animal (réédité pour le premier et publié pour le second aux éditions Rivages), la philosophie de Giorgio Agamben dessine une voie où l’homme dans l’animal ne serait pas réduit à l’animalisation de l’humanité. L’accomplissement messianique de la fin de l’histoire devient là: plus urgente des interrogations : l’enjeu consiste à substituer à la fusion du zoologique et du biologique, un avènement de la vie nue des peuples autre qu’un acheminement vers leur destruction.

Lire la version intégrale de l’article ci-dessous :

De la vie nue ou le jugement sans loi

Dans Moyens sans fins, notes sur le politique et l’Ouvert, De l’homme et de l’animal (réédité pour le premier et publié pour le second aux éditions Rivages), la philosophie de Giorgio Agamben dessine une voie où l’homme dans l’animal ne serait pas réduit à l’animalisation de l’humanité. L’accomplissement messianique de la fin de l’histoire devient là: plus urgente des interrogations : l’enjeu consiste à substituer à la fusion du zoologique et du biologique, un avènement de la vie nue des peuples autre qu’un acheminement vers leur destruction.

On a vu en Giorgio Agamben, avant tout, un penseur du biopolitique, celui qui, dans une quadrature du cercle, avait réuni «la volonté de savoir» de Foucault et la théorie de «l’état d’exception» schmittien. Pour comprendre la pensée d’Agamben, il faut toujours avoir à l’esprit deux des thèses principales d’ Homo Sacer : «L’acte fondamental du pouvoir souverain est la production de la vie nue en tant qu’élément politique originel et seuil d’articulation entre nature et culture, zoe et bios» ; «Le paradigme biopolitique de l’Occident est aujourd’hui le camp et non la cité, » Toute l’interrogation sur la théologie-politique à partir de saint Paul (Le Temps qu’il reste) et aujourd’hui sur cette «dialectique du monstre » qu’est le couple humanité / animalité dans L’Ouvert, De l’homme et de l’animal, ne peut s’envisager sans l’idée de «loi d’exception permanente». C’est «grâce» à cet état d’exception, devenu juridiquement la règle au 20e siècle, que peut se manifester totalement une fusion terminale du corps biologique dans un corps politique sans polis. Le contrôle biopolitique s’est arrogé l’archaïque droit divin en le retournant en tâche du licteur, c’est-à-dire du bourreau, le biopouvoir légifère sur l’interruption de la vie et l’exécution de la mort, sur l’incorporation et l’exclusion de tout corps étranger, liquidant toute notion de territoire, d’identité, de propre ou d’impropre ; le camp, au sens d’Auschwitz, fonctionnant comme le philosophe l’a mis en lumière, en tant que «matrice secrète» de notre société.

Généalogie du biopouvoir

On peut récuser cet «apocalyptique» messianique en le jugeant insoutenable (beaucoup l’ont fait au nom d’un humanisme qui cachait mal sa réduction aux droits de l’homme humanitaires), mais il est impossible d’éviter l’effet de vérité saisissant notre présent dans un passé totalitaire, dans lequel l’héritage bio-zoologique ne cesse de s’actualiser. Il est donc logique, pour Giorgio Agamben, que les figures du réfugié (palestinien, kosovar, albanais), de l’apatride, de l’enfant (voir Enfance et histoire), du peuple en ce qu’il est toujours minorité, et surtout celle du juif de la Shoah, représentent l’avant-garde prophétique de notre devenir sans localisation identitaire. En faisant référence aux victimes de la «solution finale» et au volé national allemand tel que les nazis l’ont mis en œuvre, il ouvre ce lien corollaire avec la situation post-capitaliste contemporaine : «La fracture que l’on croyait avoir comblée en éliminant le peuple (les juifs qui en sont le symbole) se reproduit à nouveau, transformant le peuple allemand tout entier en vie sacrée vouée à la mort et en corps biologique qui doit être infiniment purifié (éliminant malades d’esprit et porteurs de maladies héréditaires). Et aujourd’hui de façon différente mais analogue, le projet démocratico-capitaliste d’élimination des classes pauvres, à travers le développement, reproduit non seulement en lui-même le peuple des exclus, mais transforme en vie nue toutes les populations du tiers-monde» (Moyens sans fins, notes sur le politique). Autant dire, par extension, que la vie nue symbolise un jugement sans loi, au sens littéral : un monde gouverné par une instance « hors la loi », à travers une zone de non-droit universel, s’étendant à tout peuple. C’est par cette reprise du biopolitique en tant que main mise anthropologique, que l’on peut débuter la lecture de L’Ouvert, De l’homme et de l’animal. On entrera alors dans un espacement réflexif où la part humaine et la part animale vont recouper la question de l’indéfinition des frontières par le biopouvoir. Ce n’est qu’au prix de cette mise en angle, que la révocation du vivant, sa remise en cause ontologique, peut devenir l’enjeu d’une généalogie de l’Occident, jusque dans ses fondations les plus profondes. À l’échelle de cette perspective, le dépliement du concept d’«ouvert», forgé par Heidegger, va devenir opératoire pour redéfinir la notion d’humanité séparée de l’animalité, tout en pensant cette dernière comme une potentialité sacrale de l’homme. L’animal privé de l’ouverture, en étant que pur ouvert aveugle, se voit à la manière d’un dieu sans image — l’homme « y reconnaissant sa ressemblance, comme la divinité y trouve la sienne dans sa créature » Agamben signale, dans la lignée heideggerienne, que «l’ouvert que nomme la qualité de dévoilement de l’étant, c’est seulement l’homme, ou plutôt seul le regard essentiel du penseur authentique qui peut le voir. L’animal, au contraire, ne voit jamais cet ouvert». Il ne connaît pas sa mort. Ce qui est visé dans cette distinction, c’est justement la «machine anthropologique». Celle qui tend, après Nietzsche, à une «monstrueuse» anthropomorphie du monde animal et à son renversement symétrique par l’animalisation de l’homme. On perçoit bien comment l’histoire du 20e siècle a construit une biologisation délirante sur cette double incorporation de l’un dans l’autre, jusqu’à un effacement des limites. Il n’est aucunement besoin d’insister sur les sens politiques, raciales, biomédicales, juridiques, qui peuvent découler de ce renfermement de l’ouvert sur la pauvreté en monde et la stupeur de l’animal. Il est donc clair, d’emblée, que «le conflit politique décisif, qui gouverne tout autre conflit, est, dans notre culture, le conflit entre l’animalité et l’humanité de l’homme», ce qui explique pourquoi «se demander en quelle manière – chez l’homme – l’homme a été séparé du non-homme et l’animal de l’humain est plus urgent que prendre position sur les grandes questions, sur les prétendus valeurs et droits humains».

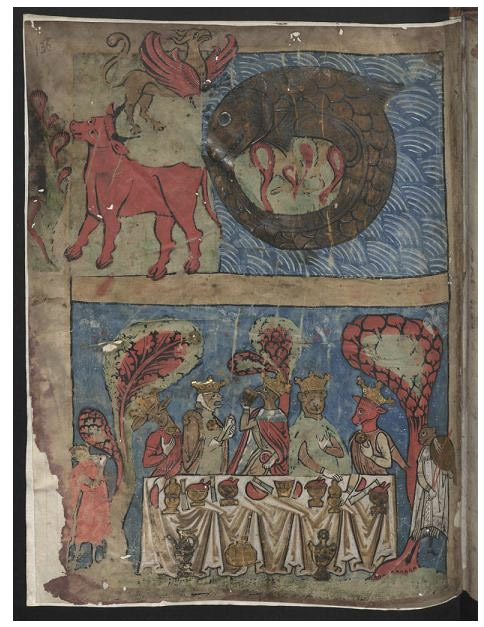

Bible juive du XIIIe siècle, Les trois animaux des origines, Le banquet messianique des justes,

Bible juive du XIIIe siècle, Les trois animaux des origines, Le banquet messianique des justes,

Bibliothèque Ambroisienne, Milan.

Défaire la machine anthropologique

On retrouve là le système duel qui exproprie – tout en se l’appropriant par la violence – la forme de vie de l’homo-sacer. Pour la rendre à une vie nue animalisée, une taxidermie du vivant, en organisant parallèlement une assomption du monde animal comme catégorie du droit à partir duquel on doit penser l’humain. De cette «altération» du peuple et des animaux, découlera que «rendre inopérante la machine qui gouverne notre conception de l’homme ne signifiera donc pas tant chercher de nouvelles articulations – plus efficaces ou plus authentiques – que montrer le vide central, le hiatus qui sépare – dans l’homme – l’homme et l’animal, se risquer dans ce vide : suspension de la suspension, Shabbat de l’animal comme de l’homme». Comment échapper à tout ce que les âges précédents ont pu inventer de fictions, d’exclusions et d’assimilations ? Comment se déprendre des liaisons darwiniennes (pour n’en retenir que les missing links), des taxinomies, des classifications sur lesquelles la racialisation s’est constituée, de la physiognomonie incluant la bête à l’homme, pour détruire des deux côtés, chaque appartenance maintenue en tant que telle ? Même l’acéphale de Bataille ou «l’homme est une maladie mortelle de l’animal» de son maître en hégélianisme, Kojève, sont réfutés dans L’Ouvert, De l’homme et de l’animal. Agamben écrit, ce qui est le point central de tension (du livre) entre biopolitique et animalité, qu’effectivement «Kojève privilégie l’aspect de négation et de mort et semble ne pas voir le processus par lequel, dans la modernité, l’homme (ou l’État pour lui) commence en revanche à prendre soin de sa vie animale et où la vie naturelle devient l’enjeu de ce que Foucault a appelé le biopouvoir. Peut-être le corps de l’animal anthropomorphe (le corps de l’esclave) est-il le reste sans solution que l’idéalisme laisse en héritage à la pensée et peut-être les apories de la philosophie de notre temps coïncident-elles avec les apories de ce corps irréductiblement tendu et divisé entre animalité et humanité». Pour sortir de cette division, le philosophe réactive une antériorité historique, médiévale (les Pères de l’Église), juive, ésotérique, dans un savoir que seul le messianisme peut encore révéler dans notre temps. Il s’appuie, pour ce faire, sur Walter Benjamin et sa «dialectique à l’arrêt», comme auparavant sur Saint Paul dont il a fait «le représentant le plus exigeant du messianisme juif ; non plus l’inventeur de l’universel, mais celui qui dépasse la division des peuples par une nouvelle division, et qui y introduit un reste» (Le Temps qu’il reste). C’est cette partie restante, vivant dans un entre-deux, de l’animal en l’homme et de l’homme en animal, qu’il faut avancer comme une «figure de la « grande ignorance » qui laisse être l’un et l’autre en dehors de l’être, sauvés dans leur être proprement « insauvable». On intègre alors une conception qui évite l’aporie de la domination, autant que celle de la fausse réconciliation paradisiaque. Agamben y substitue, plus subtilement, les notions de jouissance, d’ennui, de désœuvrement en particulier, à partir d’une lecture du tableau du Titien, La Nymphe et le berger. Il y décèle que «dans la satisfaction, les amants connaissent l’un de l’autre, quelque chose qu’ils n’auraient pas dû savoir – ils ont perdu leur mystère -, sans pour autant devenir moins impénétrable. Mais dans ce mutuel désenchantement du secret, ils accèdent (…) à une vie nouvelle et plus heureuse, ni animal, ni humaine». Plus loin : «Ils contemplent une nature humaine rendue parfaitement oisive – l’oisiveté et le désœuvrement de l’humain et de l’animal comme figure suprême et insauvable de la vie.» Ce sont cet état d’achèvement toujours reconduit et cette attente sans fin, dans lesquels le présent s’anachronise à travers des simultanéités de passé – un peu à la manière des images survivantes (Nachleben) de Warburg -, qui contrecarrent l’épuisement mortifère de «la « gestion intégrale » de la vie biologique, c’est-à-dire de l’animalité en l’homme». Il est urgent de comprendre en quoi le rapport de l’anima-litas et de l’ humanitas nous permet de sortir de la «machine anthropologique».

En d’autres termes, on pourrait reprendre ce qu’énonce Giorgio Agamben dans son commentaire inaugural d’une miniature biblique juive du 13″ siècle, dont l’analyse ouvre et boucle de manière circulaire L’Ouvert, De l’homme et de l’animal. Prenant appui sur cette enluminure céleste, fabuleuse, où les initiés portent des «visages» d’animaux eschatologiques, le philosophe annonce qui «il est peut-être encore possible de s’asseoir au banquet messianique des justes sans assumer de tâches historiques et sans faire fonctionner la machine anthropologique» ; on y ajoutera qu’il s’agit pour l’homme de se surmonter, au sens nietzschéen, afin d’ « assumer comme tâche la simple existence de fait des peuples mêmes, c’est-à-dire en dernière analyse, leur vie nue ».