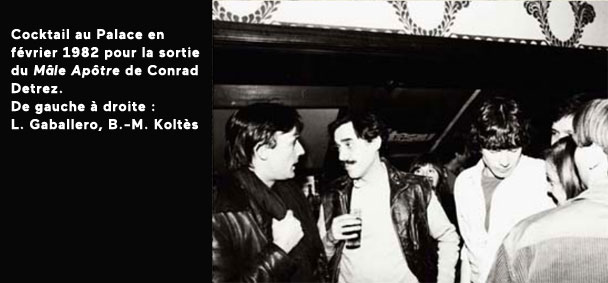

Yan Ciret, nonfiction.fr, 15 octobre 2009.

La reconnaissance publique que connaît Bernard-Marie Koltès n’a peut-être d’égale que sa méconnaissance profonde. Le dramaturge serait un maudit en pleine lumière, un malentendu éclatant, pour l’auteur français le plus représenté dans le monde.

Son théâtre l’aurait mis dans une visibilité hors du commun, tout en occultant l’altérité sauvage qui le rend inacceptable. Son œuvre connaît d’ailleurs le scandale, à chaque fois que cette part irréductible se trouve mise en cause. Lorsque l’on s’essaie à la « blanchir », à en détourner la radicalité sans appel. Avec Koltès, l’absolu ne rend pas la monnaie. La parution de Lettres aux éditions de Minuit parachève le dévoilement de ce paradoxe vivant, d’un écrivain majeur et inconnu, dont les pièces sont mises en scène, les livres lus, et la gloire avérée. Cette correspondance, pareille à nulle autre, dont chaque page brûle d’un temps qui presse sa courbe, arrive pour porter une lumière de révélations sur cette contradiction, vingt ans exactement après la disparition de son auteur.

Vers le noir

D’où vient la méprise qui fit de Koltès, à la fois un mystère à gueule d’archange, un écrivain dont la voix venue des marges de l’Occident en bousculait la langue, mais aussi toutes les valeurs, et l’auteur le plus emblématique du théâtre des années quatre-vingt, et au-delà ? On trouve la réponse, dans ces lettres qui, depuis la prime enfance catholique, trace une impérative et unique passion, celle de l’arrachement à sa propre identité. Pour passer de l’autre côté, dans l’underworld de notre monde, afin d’aller le plus loin possible vers ceux qu’on appelait « les damnés de la terre ». Il n’est pas le premier à s’être lancé dans l’aventure d’être transfuge, T.E. Lawrence et les Sept Piliers de la Sagesse 1, a tenté lui aussi ce « devenir Arabe » ; Cassius Clay se renommant Mohamed Ali ; Jean Genet avec les Black Panthers, puis les palestiniens ; François Augièras qui publia sous la signature d’Abdallah Chaamba ; et bien sûr le « Je suis nègre » d’Abdel Rimb dit Rimbaud en Abyssinie. Dans lettre de Managua, Koltès écrit à une correspondante : « J’espère bien que, quand tu me reverras, je serais plus noir qu’un Nègre ». Une vaste tradition littéraire, depuis Montaigne et ses Essais, s’exerce à se définir à partir de l’Autre. Mais, c’est avec le Conrad de Sous les yeux de l’Occident que quelque chose se noue, de dramatique dans l’affrontement avec notre Orient : qu’il soit africain, asiatique, métis, ou indien. « Le fardeau de l’homme blanc » celui qu’a décrit V.S. Naipaul, celui de la conquête, qui sépare le monde entre « vaincus » et « vainqueurs » de la modernité, Bernard-Marie Koltès va en inverser les représentations.

Que pouvait donc comprendre l’univers du théâtre à ce dont on voit l’émergence dans ces lettres ? Ce sera l’immense mérite de Patrice Chéreau de mettre en scène un auteur auquel tout l’oppose, dans le début des années quatre-vingt. Puis de lui faire une confiance de son aveux, aussi intuitive que réfléchie, presque totale. Le metteur en scène, le plus doué de sa génération, celui dont Visconti avait fait son héritier esthétique, va enclencher à la fois une divulgation essentielle, retentissante de l’œuvre de Koltès, mais aussi une incompréhension de ses enjeux profonds. Jusqu’à la brouille, lorsque Chéreau passera outre l’interdit suprême : jouer lui-même le rôle d’un noir avec Dans la solitude des champs de coton, alors que toute l’anthropologie de la représentation de Koltès le refuse catégoriquement. Il faut revenir à ces années quatre-vingt pour saisir l’ampleur de cette fracture qui n’a fait que s’amplifier. Depuis près de dix ans, l’écrivain construit un théâtre qui ne ressemble à rien de ce qui existe. Son sacerdoce artistique l’a conduit, au prix de mille difficultés, matérielles, existentielles, à ne rien céder sur une « opération métaphysique » dont la scène n’est que le véhicule. Autour de lui, il s’est fait une famille, au sens littéral, natif, comme dans une acception élargie. Ces premiers témoins et acteurs vont être primordiaux, dans la solitude spirituelle que traverse Koltès. Ils seront, et souvent jusqu’au bout, l’alternative à ce milieu théâtral qui finira par le reconnaître, sans jamais vraiment l’accepter.

L’ange sombre

Lorsqu’en 1983, le Théâtre de Nanterre ouvre avec Combat de nègre et de chiens, personne n’a encore pris la mesure de ses premières œuvres. Celles qui occupent la plus grande partie des Lettres. Il les aurait reniées par la suite, pratiquant un « autodafé » de ses pièces, et autres textes, la réalité se trouve pourtant être toute autre. Les éditions de Minuit les publieront après sa mort, alors que Koltès, juste avant la fin, voulut y revenir. La correspondance boucle donc une ligne circulaire, un retour originel, qui remonte vers ses premières passions d’écriture. On y vibre d’une urgence perpétuelle, il faut aller vite, partir sans cesse, se déprendre de l’assignation sociale. C’est un exercice de tous les instants, une « physique » qui reforme le corps, le souffle, la parole, de fond en comble. Inspiré qu’il est des Russes, cette première période, le voit proche du théâtre mystique de Grotowski, de la philosophie ésotérique de Gurdjieff et des transcendances de l’incarnation. Rien qui ne puisse surprendre, tant la transsubstantiation du rituel orthodoxe est proche d’une théâtralité où Verbe charnel et corps extatique ne font qu’un. Il fréquente l’église russe de la Rue Daru et ses cérémoniaux ordonnancés comme des mystères religieux. Ce qu’il partage aussi, avec un cinéaste qu’il admire, comme Andreï Tarkovski, c’est une christologie de l’artiste. Celui-ci dans son Journal2 parlait de : « Toute la charge que j’ai voulu prendre en parlant aux hommes de le leur plus haute mission, la recherche de leur vocation spirituelle, et la connaissance de la vérité ». Koltès s’assigne la même tache, sans transiger avec cette mission à laquelle il se voue, comme on se damne.

Andreï Roublev (Andrey Rublyov) de Andrei Tarkovski (1966)

Andreï Roublev (Andrey Rublyov) de Andrei Tarkovski (1966)

Mais cette mission a un revers, le sacrifice, elle est doublée d’une malédiction, de celle que l’on trouve dans le crime ou l’idiotie pour Dostoïevski, l’écrivain qu’il adaptera avec Procès Ivre3, et qui ouvre le jeune Koltès à la possibilité de la sainteté par le mal. Il écrit à sa mère, en 1976 : « Dans cette vision manichéiste du monde que j’ai de plus en plus, que tous les événements confirment – pour parler en termes de métaphysique, qui te sont plus proches que le langage marxiste ! – : la part du bien est claire, sûre, bien délimitée, mais celle du Mal est imprécise, elle se déplace à tout instant, elle vous englobe sans qu’on s’en rende compte. Ainsi, ces exploités de vingt ans, c’est la part malheureuse, c’est – toujours métaphysique ! – la part de Dieu sans conteste possible ». Ce dénouement crucial pour Koltès, le fait passer de l’anarchisme christique de la jeunesse, où on le voit écrire « à la manière d’un Bossuet qui vomit les tièdes » une Lettre aux évêques de France, à l’hypothèse communiste. Mais un communisme qui ressemble, à s’y méprendre, à la communion des saints, c’est-à-dire que le « Nègre », « l’Arabe », « le Métis » deviendront le faisceau téléologique de son œuvre et de sa vie. Ils seront élus parce que condamnés.

Toutes ses pièces disaient cette violente acuité, sans qu’on veuille l’entendre, la correspondance gravite autour de cette mutation vers le don de soi à l’étranger: « Je fais là, à l’intérieur d’un cadre ‘politique’, exactement un trajet qui ressemble, chapitre après chapitre, à La Nuit obscure de Jean de la Croix, avec la monstruosité du Mal qui augmente sans limite au fur et à mesure où l’on veut s’engager dans le sens inverse ». L’écrivain est alors au Parti Communiste, il lit Marx, Engels, Lénine, milite avec ardeur. Surtout, Bernard-Marie Koltès est déjà l’auteur d’un film La Nuit Perdue, il écrit des adaptations de la Bible, de Shakespeare, bientôt de Salinger. Sa mère va rester, sa vie durant, plus qu’une interlocutrice, un rapport à la vérité, au sens où il essaie de lui faire partager un universel, malgré la voie de vie que l’écrivain emprunte. Dans ses Lettres, il « l’éprouve » dans son amour filial, à chaque fois, par des examens de conscience, des épreuves de confessions, souvent rudes, intransigeantes, comme si à chaque tournant de sa vie, il devait en repasser par son origine. C’est ce mouvement qui revient vers le futur qui apparaît comme le plus frappant dans cette correspondance. Il lui écrit en 1978 : « Je ne serai donc pas avec toi le jour de Pâques, mais je penserai beaucoup à toi. Ce soir, je vais aller à l’Office des ténèbres à Montmartre (…) ». À Moscou, il va voir les icônes d’Andreï Roublev : « J’aurais pu rester des heures devant deux visages du Christ qui s’isolaient de tout le reste, de tout Moscou même. Ces deux visages-là méritent de faire le tour du monde pour être regardés (…) ».

Koltès et le communisme

C’est bien ce qui ne pouvait être entendu, dans le milieu des années soixante-dix, et aux abords des années quatre-vingt, période de reflux révolutionnaire. On trouvera là des liens, avec son usage des drogues, sa tentative de suicide, comme si l’œuvre n’arrivait pas à se faire entendre, jusqu’à la tentation du silence pour Koltès. Cette mort de l’âme, ce désert de la remise en ordre par la contre-révolution, là encore, il ne sera pas le seul à en sentir l’arrivée mortifère, le coma de Pierre Guyotat, les électrochocs de Philippe Garrel, la mort par overdose de Fassbinder, l’assassinat de Pasolini, le suicide Jean Seberg, et de tant d’autres. Sauf que ces lettres montrent constamment le combat âpre qu’il livre, pour ne rien céder au nihilisme, au romantisme stéréotypé dont on l’entoure aujourd’hui. Lui qui se considère, avant tout, comme un écrivain, et à l’instar de Faulkner ferait de sa note biographique et nécrologique : une page blanche. La correspondance donne l’occasion d’en finir aussi avec la légende orientée d’un Bernard-Marie Koltès indifférent, voire hostile à Mai 68. Il a vingt ans lors du soulèvement, il rompt définitivement avec le travail salarié, pour adopter le « Ne travaillez jamais », refuse de faire son service militaire. En plein Mai 68, il est au cœur même de l’Université de Strasbourg, fief situationniste, couvert des slogans que les situs inventent, depuis 1966, date à laquelle, ils se sont emparés du syndicat étudiant, en publiant leur célèbre pamphlet De la misère en milieu étudiant… Koltès y distribue des tracts et écrit: « Ici à Strasbourg, nous vivons une ambiance toujours aussi survoltée. Le drapeau noir flotte sur le Palais Universitaire (…) ». Tout en notant qu’une « organisation » du mouvement est en train d’apparaître. Il y joue du piano, geste identique et en synchronie avec la même scène dans la Sorbonne de Paris occupée. Presque simultanément, il a déclaré à sa mère, son engagement irréversible dans l’écriture, son renoncement à toute vie réglée : « Et pourtant, je prends ce risque avec bonheur, malgré le gouffre qui me guette si j’échoue ». Il quitte la France, Mai 68 à peine terminé, pour New York ; plus tard, il se procurera le livre des slogans libertaires de Mai. Date capitale, donc, pour tout ce qui va suivre.

On a remarqué l’importance de la famille, dans l’œuvre de Koltès, les lettres à son frère François Koltès, à son neveu Emmanuel, sont parmi les plus belles, les plus sensibles, du recueil ; mais comme disait Deleuze « On ne délire pas sa famille, on délire le monde ». C’est-à-dire, que ces liens familiaux l’informent de quelque chose de plus vaste. Son père séminariste, puis militaire de carrière, lui donne accès à tout un pan de l’histoire, la Seconde Guerre mondiale, les guerres coloniales de l’Indochine à l’Algérie, et de l’autre côté sa mère adulée représente la France catholique, provinciale, des oncles et tantes que l’on voit dans Lettres pratiquer la foi chrétienne, en actes. Les deux grandes instances qui soutenaient la nation française, le « rouge et le noir », s’effondrent après guerre. Cette perspective historique s’avère déterminante, si on la relie à l’effacement de l’autre institution constituante, celle du Parti Communiste et de ses communautés militantes. Koltès est le contemporain de cette dissolution des ordres anciens, on ne peut oublier qu’il meurt en 1989, l’année même de la chute du mur de Berlin. Il voit apparaître un autre monde planétaire, et « la figure de l’étranger » qui vient brusquement en 1977, avec La nuit juste avant les forêts, à ce moment où l’État nation, qui avait façonné l’espace français depuis plusieurs siècles, s’est décomposé.

Voyage au bout de sa nuit

Une autre césure fondamentale se fait jour, elle recouvre les voyages de Koltès, les lettres documentent avec beaucoup de précision ses traversées physiques. Il coïncide dans Lettres, la venue d’une nouvelle forme d’écriture recroisant la rencontre d’autres continents, les pièces vont alors changer d’axe, et voiler la transcendance toujours primordiale, mais passant derrière la story des apparences, le thriller, la fable se fait chronique (Retour au désert) ou roman noir (Quai Ouest), dialogue philosophique (Dans la solitude des champs de coton). Si Rimbaud, qui le fascinait tant, a choisi le désert du Harar, et le silence, l’arrêt de la poésie, Koltès a voulu le « succès », mais il s’agit de la même chose dans la rupture. Deux manières de ne pas être compris, d’accroître le malentendu. De faire un écart, paradoxal, par rapport à la pensée dominante. Ce qui est visé se comprend ailleurs, en décentrant les valeurs de l’Occident, c’est-à-dire, en transfigurant un corps nouveau, sans être un ultime recours à « l’appel au tiers-monde ». Mais une véritable philosophie de l’émancipation, de l’hybridation éducative, qui ne peut s’obtenir qu’en passant, par ce qui est encore vivant, à travers l’altérité de l’étranger, puisque « l’amour est à réinventer ». Il en donne une définition saisissante, dans une métaphore ramassée : « Comme si le souffle de l’existence pouvait varier indéfiniment de foyer, qu’à l’extrême mutilation correspondait l’extrême souplesse de la vie, qu’une parcelle de chair restante suffit pour que s’y loge la totalité de la faculté d’exister, l’âme ou ce qui en tient lieu ; – à ne plus savoir quand un homme est mort et quand il ne l’est pas ». Si le mot n’avait pas perdu de sa teneur explosive, il faudrait parler pour Koltès d’un essentiel « principe de fraternité ».

C’est lors de son voyage au Nigeria, où il se voit confronté à la violence, au mépris, à l’exploitation du néocolonialisme, à la pauvreté absolue, qu’une nouvelle poétique se cristallise. Il écrit d’Afrique à Hubert Gignoux : « Quand et comment se réveillera le prolétariat africain ? Où sont et que font les étudiants, l’intelligentsia, les privilégiés non corrompus ? Quand et où naîtra-t-il un Lénine pour désigner l’ennemi, et donner confiance en sa force à la masse exploitée et habituée à l’exploitation depuis le commerce des esclaves ? ». C’est à ce moment que l’hypothèse communiste bascule pour s’engager dans un darwinisme, où l’évolution vers une complexité de la beauté damnée de l’outre-monde prend toute son amplitude. Les lettres, à partir de ce fond lumineux dont le nom est Afrique, font œuvre, au même titre que la correspondance de Flaubert, de Proust, de Céline ; elles rendent ainsi la matière de l’écriture, dans son expérience vécue la plus indicible.

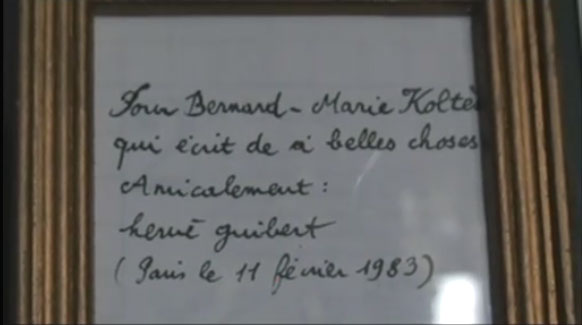

Dédicaces d’Hervé Guibert à Bernard-Marie Koltès

Dédicaces d’Hervé Guibert à Bernard-Marie Koltès

Dans son roman inachevé d’éducation Prologue, Koltès greffait déjà La recherche du temps perdu et le Coran, avec les Mille et une nuits, et l’Encyclopédie. Parallèlement, c’est au Guatemala qu’il écrit la plus grande partie de Combat de nègre et de chiens, pièce issue directement de son expérience africaine. Il s’installe dans un village perdu, près du lac Atitlàn, pour écrire dans un lieu vierge, venant du Nicaragua où se déroule la Révolution sandiniste. « Je ne te dis rien de plus pour l’instant de Managua : je suis en état d’osmose avec cet invraisemblable lieu où la révolution se lit à chaque pas, et où, réellement, j’ai peur, et cela me plaît. », écrit-il à une proche. Rares sont les écrivains français qui se seront autant « renseignés », en évoluant sur le terrain. En se coupant de sa langue natale, comme au Guatemala, ou en séjournant dans les hangars insalubres de New York, lieux de tous les trafics, aux bords de l’Hudson River. Cette jetée maritime qui : « Réveille des souvenirs mythologiques même dans une cervelle aussi inculte et grossièrement taillée à coup de reggae comme la mienne, des histoires de fleuves à passer et de mort et de retour sur le rivage, possible ou impossible. », précise-t-il. À chaque fois, il en retire une vision qu’il développe ensuite, ce qui le différencie de Melville, Conrad, Stevenson ou Jack London, pour prendre ses auteurs de prédilection, qui ont pratiqué la mer, les bas-fonds pour les transposer de manière directe et métaphorique. Les lettres témoignent que Koltès part d’un sentiment intime, d’une expression singulière de lui-même, d’une blessure secrète, puis va à la rencontre de cet inconscient, qu’un espace extérieur identifie de manière cosmique. Ce qu’il décrit, dans une lettre à son frère François Koltès, à partir d’une vision de Tikal, la cité maya engloutie, qu’il rechercha juste avant de mourir : « Le principal, c’est cette révélation de se trouver devant quelque chose qui ne fait pas une minute penser à nos ruines de châteaux ou à nos cathédrales, quelque chose de tellement sophistiqué, de tellement secret, qu’on croit assister à un retournement du sens du temps, et qu’on est devant l’élaboration interminable et progressive d’un projet d’avenir très lointain ».

Tikal,Cité Maya, Guatemala

Tikal,Cité Maya, Guatemala

Retour du noir étincelant

Ce scénario est identique à celui de sa pièce Retour au désert, pour laquelle il rédigera des extensions généalogiques, dans le passé des personnages, mais aussi dans leur futur. Avec ces lettres, il se vérifie, ce qui était déjà en place dans certains textes courts, notes et carnets, qu’il existe une véritable pensée de l’écrivain. Ce renversement du temps, qui fait de la fin une origine, on le voit à l’œuvre dans toutes les renaissances de Bernard-Marie Koltès. Qu’il revienne d’une grave chute dans la nuit d’Afrique, pour survivre, ou qu’il se retrouve, comme au commencement des temps, entre les mains de blacks pour un tatouage. Il multiplie ces épiphanies qui le renvoient à l’instant d’une « vie nouvelle ». Peut-être est-ce le fond du malentendu métaphysique, l’écrivain s’occupe de naître, à volonté dans une origine renouvelée, alors que ses contemporains s’attachent au « mourir ». Ce qui expliquerait les colères de Koltès envers toutes les mises en scène qui alignaient ses pièces sur une sombre déréliction, une « noirceur » morbide. Le contraire de Nickel Stuff, film jamais tourné, mais véritable roman cinématographique. En 1983, dans le quartier jamaïcain de Londres, on s’affronte sur des pistes de danse, avant que les armes ne parlent. Ce script d’une extrême précision descriptive, mêle l’atmosphère nocturne, sur fond de touffeur reggae, à un rythme musical entre film de Scorsese et versets de la Bible, avec le personnage symbole de Babylone. Le broken english, le slang, des scratcheurs et autres pakis londoniens rentrent dans la langue française classique, lui donnant une torsion d’étrangeté neuve. On est loin des trois ordres déchus de La Nuit Perdue, où le guerrier, le prêtre voyaient se dissiper leur pouvoir antique, alors qu’il ne restait que le poète comme initié, savant, et rédempteur. Les lettres attestent que la modernité, qui s’avançait dans une image d’apocalypseen 1974, devient au moment de Nickel Stuff l’enjeu d’une nouvelle civilisation.

Copi, Koltès, Guibert « Restaurant LE PETIT ROBERT », rue Cauchois, Paris 18e

Comme Edouard Glissant est le philosophe de la créolisation, Koltès se révèle un dramaturge et un penseur de cette mondialité. Il s’absorbe dans ces migrations, qui font du Nord et du Sud deux polarités antagonistes, sa « haine de l’Occident » plusieurs fois réitérée n’est que l’appel à cette sortie de soi, à la responsabilité éthique devant la misère, le malheur des « sans part ». La correspondance passe du bréviaire de vie spirituelle, de ce désir intense de réforme de soi qui était inscrit dans son éducation jésuite, à une ouverture au monde, qui fait de New York l’emblème de cette « New Babel ». Il y séjourne pour écrire, pour se situer physiquement à l’épicentre nerveux de la planète. On peut lire son parcours musicalement, le fou de musique classique, Bach, Chopin, Mozart, Schubert, l’insatiable de Brahms, ne jure plus désormais que par Burning spear, Bob Marley, Fela, le rap qu’il entend sur Washington Square. « De même qu’aux pires moments de la malédiction divine le Nègre dans les plantations inventait le spiritual et le blues et tapait imperturbablement dans ses mains, pour la gloire de son tortionnaire invisible, de même mes tortionnaires terriblement visibles et communiables à gogo, m’inspirent-ils des blues éhontés auxquels une fois rentré à Paris, il me faudra impitoyablement donner l’apparence d’une pièce de théâtre. », écrit-il de New York, à Français Regnault. Cet « amour nègre » semble se substituer à la première partie « blanche » de sa vie, et les stars du monde pauvre ; Bruce Lee qui est : « Comme le Christ à la Transfiguration », ou Mohamed Ali, paraissent eux remplacer les premières lectures : Raskolnikov et Victor Hugo, ou Joyce, Lowry. Alors que c’est plutôt d’une superposition de ces deux périodes, dont il faudrait parler. Koltès conjoint le James Baldwin des « droits civiques » noirs avec le Dante de la Vita Nuova dont il fera son guide vers le Paradis, dans sa dernière pièce Roberto Zucco. Il n’oublie pas non plus les lois de l’échange, la critique de la valeur de Marx, lorsqu’il écrit Dans la solitude des champs de coton, et l’affrontement du Dealer noir et du punk blanc se lit comme l’un des plus stupéfiants traités d’économie sur le fétichisme de la marchandise, le célèbre premier chapitre du Capital.

Ceux qui chercheront dans Lettres, de ces détails qui font d’une correspondance un passage aux aveux, n’y trouveront rien de cela. L’importance du théâtre, en tant qu’activité professionnelle, s’estompe pour dessiner un Koltès qui n’a rien à voir avec sa légende imprimée. Sa seule, unique passion, à laquelle tout le conduit, le ramène, sera de mener jusqu’au bout une œuvre dont la beauté taillée en diamant ne doit jamais défaillir. Elle se tient maintenant devant nous, et nous fait face, avec ces lettres tenues sans trembler, qui montrent l’humble force de l’homme, l’intraitable gaîté de l’enfant, l’amour des offensés, l’humilité orgueilleuse d’une vie d’écrivain, – une simple vie d’écrivain..

Notes :

1 – Seven Pillars of Wisdom: a Triumph, paru en français chez Phebus en avril 2009.

2 – paru aux Cahiers du Cinéma.

3 – adaptation de Crime et châtiment.

Les Lettres de Bernard-Marie Koltès ont été publiées avec l’aide du Centre national du livre.